Más allá de los próceres locales que me hicieron idolatrar aprovechándose de mi niñez, el primer apellido importante que aprendí por las mías fue Zweig. A los once fui a parar a lo de unos tíos con dos flemones simétricos en muelas enfrentadas, además de un terror padre de quejarme y que se arrepientan de darme asilo. De tanto secreto dolor, mi primera noche no pude pegar un ojo. La dependencia de servicio donde me habían armado la camita estaba atestada de cachivaches pero sobretodo libros viejos. Así que agarré uno de los más gordos para escapar de lo odontológico: la Biografía de María Antonieta, escrita por el nombrado. No sé si me calmó el martirio pero me cambió la vida. Yo ni noticias del muerto que me contaba la historia, pero Stefan Zweig pasó a ser por un tiempo mi héroe, para después seguir con Goethe, y todo un tobogán de putativos encontrados de casualidad, más que Afinidades Electivas. Pasé por Dostoievski, algo de Turgueniev y Fallada, a quien leí en el mismo cuartito en papel biblia, una edición que sigue juntando polvo en las librerías de usados al precio de un paquete de cigarrillos. Claro, a muchos les debe suceder lo que entonces a mí, deben pensar que el tipo es el rey de la errata con semejante apellido. Pero no, el estilo directo de «¿Y ahora qué, pequeño hombre?», narrada en tiempo presente, me hizo creer que en una de esas yo también podría escribir sin andar cambiándome de ropa. Después me lo terminó de comprobar Arlt, con su fraseo Dostoievskiano mezclado con música de esperanzas y frustraciones más cercanas. A los quince me hizo llorar Voltaire, cuando le mentía a todo el mundo que tenía dieciocho. Trabajaba en el centro nacional de sanidad animal, como encargado del mantenimiento eléctrico. Me había robado «El ingenuo» de una galería de la avenida Cabildo. Lo leí de un tirón en el tinglado lleno de heladeras y equipos de aire acondicionado oxidados, centrifugadoras para tubos de ensayo e incubadoras para pollitos. Era invierno y prendía en el piso un mechero de Bunge, al que le ponía una chapa encima para calentar las piernas. Tolstoi me estranguló la garganta con algunos de sus cuentos, pero eso de lagrimear entre espasmos nunca me había pasado. Aparte, lo del ruso fue producto de lo desgarrador mientras que lo de Voltaire de otra cosa: la libertad. Sí, tuvo que ver con hacerme sentir que todo era posible, que el escepticismo que me acompañaba no era sólo adolescencia sino búsqueda implacable, algo de lo que tenía que estar orgulloso en vez de reprimir en dirección a convertirme en un adulto más. La imaginación es cosa seria, es algo que los tramposos quieren usar solamente ellos para distraer la nuestra. De a poco lo están logrando, el simulacro de realidad que promocionan nos encoje la fantasía. Festejan y premian el contar cada vez menos, el imaginar no mucho más allá de las paredes del departamento que nos venden o alquilan, el describir manteles y zapatos a lo bizco, ejecutivos de publicidad y visitas al diván, la pelusa de nuestros queridos ombligos y lo que ellos cacarean por radio.

Contra los escritores

6 marzo, 2018

Escribir, según Gloria Peirano

11 marzo, 2018Fallada, Arlt, y otras nada ingenuas fantasías de opresión y libertad

Comentarios

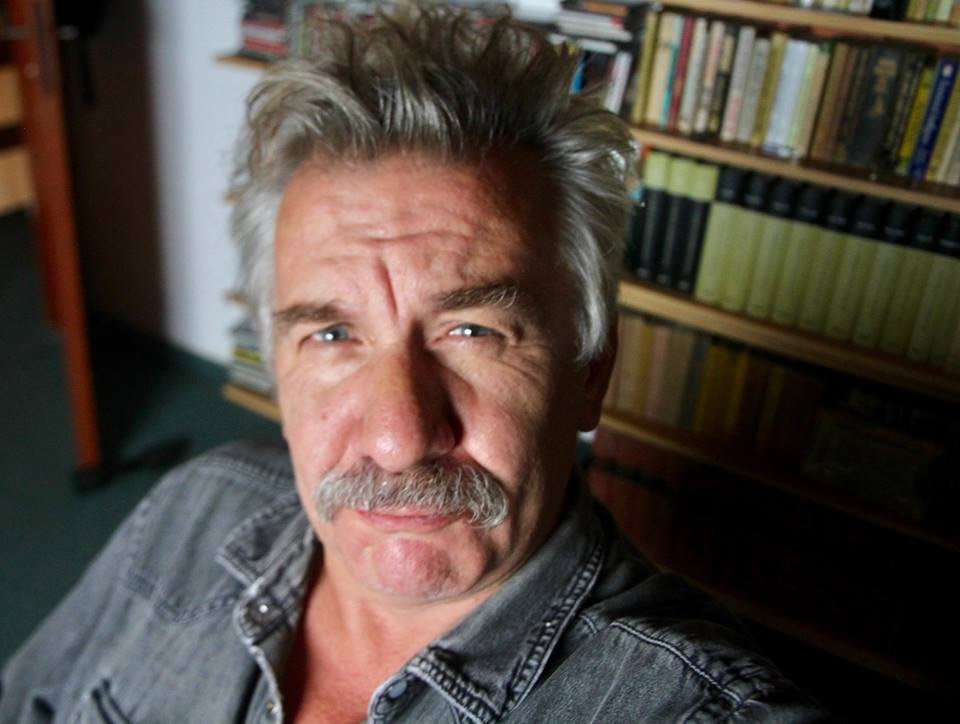

Alejandro Agresti

Argentina (1961). Escritor, cineasta, y guionista argentino. Es uno de los realizadores más destacados de los que surgieron luego del fin de la dictadura en 1983. Es autor de 20 largos, 50 guiones, 4 novelas y una quinta que saldrá este año: Los Ramones.